Los diversos hechos y circunstancias que rodearon el nacimiento del Hijo de Dios acuden a nuestro recuerdo, y la mirada se detiene en la gruta de Belén. Se calcula que Belén fue fundada por los cananeos hacia el año 3000 antes de Cristo. Es mencionada en algunas cartas enviadas por el gobernador egipcio de Palestina al faraón, en torno al año 1350 a. C. Después, la conquistaron los filisteos.

En la Sagrada Escritura, se alude por primera vez a Belén –que por entonces se llamaba también Éfrata: la fértil– en el libro del Génesis, cuando se relata la muerte y sepultura de Raquel, la segunda esposa del patriarca Jacob: Raquel murió y fue sepultada en el camino de Éfrata, es decir, de Belén (Gn 35, 19). Más adelante, cuando se hizo el reparto de las tierras entre las tribus del pueblo elegido, Belén quedó asignada a la de Judá y fue cuna de David, el pastorcillo –hijo menor de una familia numerosa– elegido por Dios como segundo rey de Israel. A partir de entonces, Belén quedó unida a la dinastía davídica, y el profeta Miqueas anunció que allí, en esa localidad insignificante a los ojos humanos, nacería el Mesías:

La tradición judía vio en las palabras de Miqueas un vaticinio sobre la llegada del Mesías, como ha quedado reflejado en varios lugares del Talmud (Cfr. Pesajim 51, 1 y Nedarim 39, 2). También san Juan, en su Evangelio, se hace eco de cuál era la opinión dominante entre los judíos del tiempo de Jesús acerca de la procedencia del Mesías: ¿No dice la escritura que el Cristo viene de la descendencia de David y de Belén, la aldea de donde era David? (Jn 7, 42)

Pero es en el Evangelio de san Mateo donde se cita explícitamente la profecía de Miqueas, cuando Herodes reúne a los sacerdotes y escribas para preguntarles dónde había de nacer el Mesías: En Belén de Judá –le dijeron–, pues así está escrito por medio del Profeta: Y tú, Belén, tierra de Judá, ciertamente no eres la menos entre las principales ciudades de Judá; pues de ti saldrá un jefe que apacentará a mi pueblo, Israel (Mt 2, 5-6)

A comienzos del siglo I, Belén era una aldea que no contaría con más de un millar de habitantes. La formaban un reducido conjunto de casas diseminadas por la ladera de una loma y protegidas por una muralla que estaría en malas condiciones de conservación, o incluso desmoronada en buena parte, ya que había sido construida casi mil años antes. Sus habitantes vivían de la agricultura y la ganadería. Tenía buenos campos de trigo y cebada, en el extenso llano al pie de la loma: tal vez a estos cultivos se debe el nombre de Bet-Léjem, que en hebreo significa «Casa del pan». En los campos más cercanos al desierto, pastaban además rebaños de ovejas.

La pequeña aldea de Belén siguió contando los días de su monótona existencia agrícola y provinciana hasta que acaeció el inaudito acontecimiento que la haría famosa para siempre en el mundo entero. San Lucas lo relata con pasmosa sencillez:

En aquellos días se promulgó un edicto de César Augusto, para que se empadronase todo el mundo. Este primer empadronamiento fue hecho cuando Quirino era gobernador de Siria. Todos iban a inscribirse, cada uno a su ciudad. José, como era de la casa y familia de David, subió desde Nazaret, ciudad de Galilea, a la ciudad de David llamada Belén, en Judea, para empadronarse con María, su esposa, que estaba encinta (Lc 2, 1-5).

Unos ciento cincuenta kilómetros separaban Nazaret de Belén. El viaje resultaría especialmente duro para María, en el estado en que se encontraba.

Las casas de Belén eran humildes y, como en otros lugares de Palestina, los vecinos aprovechaban las cuevas naturales como almacenes y establos, o bien las excavaban en la ladera. En una de estas grutas nació Jesús:

Y sucedió que, estando allí, le llegó la hora del parto, y dio a luz a su hijo primogénito; lo envolvió en pañales y lo recostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el aposento (Lc 2, 6-7)

La Providencia de Dios había dispuesto los acontecimientos para que Jesús –el Verbo hecho carne, el Rey del mundo y el Señor de la historia– naciera rodeado de una pobreza total. Ni siquiera pudo gozar del mínimo de comodidades que una familia humilde podría haber preparado con afecto para el nacimiento de su hijo primogénito: solamente contó con unos pañales y un pesebre.

Contemplo ahora a Jesús, reclinado en un pesebre (Lc 2, 12), en un lugar que es sitio adecuado sólo para las bestias. ¿Dónde está, Señor, tu realeza: la diadema, la espada, el cetro? Le pertenecen, y no los quiere; reina envuelto en pañales. Es un Rey inerme, que se nos muestra indefenso: es un niño pequeño.

Nuestro Señor se encarnó, para manifestarnos la voluntad del Padre. Y he aquí que, ya en la cuna, nos instruye. Jesucristo nos busca –con una vocación, que es vocación a la santidad– para consumar, con Él, la Redención. Considerad su primera enseñanza: hemos de corredimir no persiguiendo el triunfo sobre nuestros prójimos, sino sobre nosotros mismos. Como Cristo, necesitamos anonadarnos, sentirnos servidores de los demás, para llevarlos a Dios.

La gruta venerada

Hemos meditado muchas veces, con detenimiento, hasta los mínimos detalles de las circunstancias que acompañaron la llegada de nuestro Salvador a la tierra. También los discípulos del Señor y los primeros cristianos fueron muy conscientes desde el principio de la importancia que había adquirido Belén. A mediados del siglo II, san Justino, que era natural de Palestina, se hacía eco de los recuerdos que se transmitieron de padres a hijos los habitantes de la aldea sobre la gruta, usada como establo, en que había nacido Jesús.

En los primeros decenios del siglo siguiente, Orígenes atestigua que el lugar donde nació el Señor era perfectamente conocido en la localidad, incluso entre quienes no eran cristianos: «En armonía con lo que en los evangelios se cuenta, en Belén se muestra la cueva en que nació Jesús y, dentro de la cueva, el pesebre en que fue reclinado envuelto en pañales. Y lo que en aquellos lugares se muestra es famoso aun entre gentes ajenas a la fe; en esta cueva, se dice, nació aquel Jesús a quien admiran y adoran los cristianos» (Orígenes, Contra Celso, 1, 51)

En tiempos del emperador Adriano, las autoridades del Imperio edificaron templos paganos en varios enclaves –por ejemplo, el Santo Sepulcro y el Calvario– venerados por los primeros cristianos, con el propósito de borrar los vestigios del paso de nuestro Señor por la tierra: «Desde los tiempos de Adriano hasta el imperio de Constantino, por espacio de unos ciento ochenta años, en el lugar de la resurrección se daba culto a una estatua de Júpiter, y en la peña de la cruz a una imagen de Venus de mármol, puesta allí por los gentiles. Sin duda se imaginaban los autores de la persecución que, si contaminaban los lugares sagrados por medio de los ídolos, nos iban a quitar la fe en la resurrección y en la cruz» (San Jerónimo, Epistola LVIII. Ad Paulinum presbyterum, 3).

Algo análogo pudo suceder en Belén, ya que el lugar donde nació Jesús fue convertido en un bosque sagrado en honor del dios Adonis. San Cirilo de Jerusalén vio los terrenos donde se encontraba la gruta cubiertos de árboles: «Hasta hace pocos años se trataba de un lugar poblado de bosque»(San Cirilo de Jerusalén, Catequesis, 12, 20), y san Jerónimo también se refiere al fallido intento de paganizar esta memoria cristiana con palabras no exentas de cierta ironía: «Belén, que es ahora nuestra, el lugar más augusto del orbe, aquel del que dijo el salmista: de la tierra ha germinado la Verdad (Sal 84, 12), estuvo bajo la sombra de un bosque de Thamuz, es decir, de Adonis, y en la cueva donde antaño dio Cristo sus primeros vagidos se lloraba al querido de Venus» (San Jerónimo, Epistola LVIII. Ad Paulinum presbyterum, 3)

Apoyándose en esta tradición, continuada e unánime, el emperador Constantino mandó construir una gran basílica sobre la gruta: fue consagrada el 31 de mayo del año 339, y en la ceremonia estuvo presente santa Elena, que había impulsado decididamente esta empresa.

No es mucho lo que se conserva de la primitiva basílica, que fue saqueada y destruida durante una sublevación de los samaritanos, en el año 529.

Cuando se restableció la paz, Belén fue fortificada, y el emperador Justiniano mandó construir una nueva basílica, que se edificó en el mismo lugar de la primera, pero con mayores proporciones. Es la que ha llegado hasta nosotros, salvándose durante las diversas invasiones en las que fueron destruidos los otros templos de época constantiniana o bizantina. Se cuenta que los persas, que en el año 614 asolaron casi todas las iglesias y monasterios de Palestina, respetaron la basílica de Belén al encontrar en su interior un mosaico donde los Reyes Magos estaban representados vestidos a la usanza de su país. Igualmente, el templo salió casi incólume de la violenta incursión en Tierra Santa del califa egipcio El Hakim, en el año 1009, así como de los furiosos combates que siguieron a la llegada de los Cruzados en 1099.

Después de varias vicisitudes históricas que sería prolijo relatar, en 1347 se concedió a los franciscanos la custodia de la Gruta y la basílica. Actualmente siguen allí, aunque también detentan derechos sobre este lugar santo los ortodoxos griegos, sirios y armenos.

Desde la plaza que hay delante de la basílica, el visitante tiene la impresión de hallarse frente a una fortaleza medieval: gruesos, muros y contrafuertes, con escasas y pequeñas ventanas. Se entra por una puerta tan diminuta que obliga a pasar de uno en uno, y aun así con dificultad: es preciso inclinarse bastante.

En su homilía durante la Santa Misa de la Nochebuena de 2011, Benedicto XVI se refirió a este acceso al templo: –«Quien quiere entrar hoy en la iglesia de la Natividad de Jesús, en Belén, descubre que el portal, que un tiempo tenía cinco metros y medio de altura, y por el que los emperadores y califas entraban al edificio, ha sido en gran parte tapiado. Ha quedado solamente una pequeña abertura de un metro y medio. La intención fue probablemente proteger mejor la iglesia contra eventuales asaltos pero, sobre todo, evitar que se entrara a caballo en la casa de Dios.

Quien desea entrar en el lugar del nacimiento de Jesús, tiene que inclinarse. Me parece que en eso se manifiesta una cercanía más profunda, de la cual queremos dejarnos conmover en esta Noche santa: si queremos encontrar al Dios que ha aparecido como niño, hemos de apearnos del caballo de nuestra razón “ilustrada”. Debemos deponer nuestras falsas certezas, nuestra soberbia intelectual, que nos impide percibir la proximidad de Dios» (Benedicto XVI, Homilía, 24-XII-2011).

La basílica –con planta de cruz latina y cinco naves– tiene una longitud de 54 metros. Las cuatro filas de columnas, de color rosáceo, le dan un aspecto armonioso. En algunos lugares, es posible contemplar los mosaicos que adornaban el pavimento de la primitiva iglesia constantiniana; en las paredes, también se han conservado fragmentos de otros mosaicos que datan de los tiempos de las Cruzadas.

Pero el centro de esta gran iglesia es la Gruta de la Natividad, que se encuentra bajo el presbiterio: tiene la forma de una capilla de reducidas dimensiones, con un pequeño ábside en el lado oriental. El humo de los cirios, que la piedad popular ha puesto duran¬te generaciones y generaciones, ha ennegrecido las paredes y el techo. Allí hay un altar y, debajo, una estrella de plata que señala el lugar donde Cristo nació de la Virgen María. La acompaña una inscripción, que reza: Hic de Virgine Maria Iesus Christus natus est.

El pesebre donde María acostó al Niño, tras envolverlo en pañales, se encuentra en una capillita aneja. En realidad es un hueco en la roca, aunque hoy está recubierto de mármol y anteriormente lo estuvo de plata. Enfrente, hay un altar llamado de los Reyes Magos, porque tiene un retablo con la escena de la Epifanía.

Campo de los pastores

Belén y su comarca ocupan un terreno suavemente ondulado. En algunas lomas, la pendiente ha sido escalonada en terrazas y se han plantado olivares; en los valles, las zonas más planas están divididas en campos de cultivo; y en las tierras sin labrar, donde enseguida aflora el estrato rocoso, crece una vegetación dispersa, típicamente mediterránea, formada por pinos, cipreses y varias especies de arbustos.

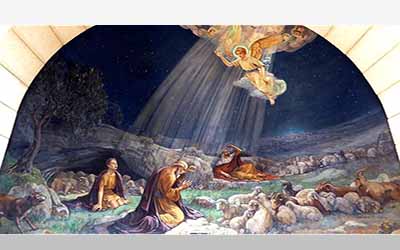

En esta región apacentaba David los ganados de su padre cuando fue ungido por Samuel (Cfr. 1 Sam 16, 1-13) y, tres generaciones antes, su bisabuela Rut espigaba los campos de trigo y cebada detrás de los segadores de Booz (Cfr. Rt 2, 1-17). Siglos después, cuando se cumplió el momento de la venida del Hijo de Dios a la tierra, allí tuvo lugar el primer anuncio del nacimiento de Jesús: Había unos pastores por aquellos contornos, que dormían al raso y vigilaban por turno su rebaño durante la noche. De improviso un ángel del Señor se les presentó, y la gloria del Señor los rodeó de luz. Y se llenaron de un gran temor. El ángel les dijo: –No temáis. Mirad que vengo a anunciaros una gran alegría, que lo será para todo el pueblo: hoy os ha nacido, en la ciudad de David, el Salvador, que es el Cristo, el Señor; y esto os servirá de señal: encontraréis a un niño envuelto en pañales y reclinado en un pesebre (Lc 2, 8-12).

Aunque el relato evangélico no permite identificar con certeza el lugar de aquella aparición, los cristianos enseguida la situaron en un paraje a unos dos o tres kilómetros al este de Belén, donde hoy se encuentra el pueblo de Bet Sahur: la casa de los vigías, asociándolo al emplazamiento bíblico llamado Migdaléder –la torre de Ader o del rebaño–, donde Jacob estableció su campamento tras la muerte de Raquel (Cfr. Gn 35, 21). En el periodo bizantino –siglo IV o V–, allí se edificó un santuario dedicado a los pastores, la iglesia de Jerusalén celebraba una fiesta la vigilia de la Navidad y también se veneraba una gruta. Hubo además un monasterio, pero de todo esto no quedaban más que ruinas cuando llegaron los cruzados.

Siglos después, ya en época moderna, dos lugares diferentes de Bet Sahur conservaban la memoria de las antiguas tradiciones. El primero era conocido como Der er-Ruat y se hallaba en la parte oeste de la localidad, que casi se ha convertido en un barrio de Belén. Allí había restos de un pequeño santuario bizantino. Actualmente existen en esa zona una iglesia ortodoxa, construida en 1972, y la parroquia católica, edificada en 1951 y dedicada a la Virgen de Fátima y a santa Teresita de Lisieux.

El segundo de los lugares, distante casi un kilómetro hacia el nordeste, se encontraba en el sitio de Siyar el-Ghanam, el campo de los pastores. En una ladera donde abundan las grutas naturales, había un terreno con ruinas que fue adquirido por los franciscanos en el siglo XIX. Las excavaciones realizadas entre 1951 y 1952 –continuación de otras parciales de 1859– sacaron a la luz dos monasterios que estuvieron habitados del siglo IV al VIII. La iglesia del primero habría sido demolida en el siglo VI y reconstruida sobre su misma planta, pero desplazando el ábside ligeramente hacia el este, lo que sugiere una relación con algún recuerdo particular. El complejo contaba con numerosas instalaciones agrícolas –prensas, piletas, silos, cisternas– y aprovechaba las cuevas de la zona. Estas habrían sido utilizadas ya en tiempos de Jesús, a juzgar por los hallazgos de piezas de cerámica pertenecientes a la época herodiana. También se conservan los vestigios de una torre de guardia.

Sobre una roca que domina esas ruinas del Campo de los pastores, la Custodia de Tierra Santa edificó entre 1953 y 1954 el santuario del Gloria in excelsis Deo, donde se conmemora el primer anuncio del nacimiento de Cristo. Se llega a través de un paseo enlosado, flanqueado por pinos y cipreses. La vista desde el exterior, con la planta en forma de decágono y los muros inclinados, pretende recordar una tienda de nómadas. En el interior, destaca el altar en el centro; en las paredes, en tres ábsides, se reproducen las escenas evangélicas: la aparición celestial, los pastores dirigiéndose a Belén y la adoración del Niño. El torrente de luz que entra a través de la cúpula acristalada trae a la memoria la que rodeó a aquellos hombres. Diez figuras de ángeles, junto con el canto que entonaron, decoran el tambor: Gloria in altissimis Deo et in terra pax hominibus bonæ voluntatis (Lc 2, 14).

Gloria a Dios en las alturas

Los pastores estaban escuchando el mensaje, envueltos en una nube de luz, cuando de pronto apareció junto al ángel una muchedumbre de la milicia celestial, que alababa a Dios diciendo: «Gloria a Dios en las alturas y paz en la tierra a los hombres en los que Él se complace» (Lc 2, 13-14). Considerando este pasaje, Benedicto XVI hace hincapié en un detalle: «Para los cristianos estuvo claro desde el principio que el hablar de los ángeles es un cantar, en el que se hace presente de modo palpable todo el esplendor de la gran alegría que ellos anuncian. Y así, desde aquel momento hasta ahora el canto de alabanza de los ángeles jamás ha cesado» (Joseph Ratzinger/Benedicto XVI, La infancia de Jesús)

De modo particular, aquel coro resuena a través de los siglos en el himno del Gloria, que muy pronto la Iglesia incorporó a la litur¬gia. «A las palabras de los ángeles –enseña el Papa–, desde el siglo II, se añadieron algunas aclamaciones: “Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias”; y más tarde otras invocaciones: “Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, tú que quitas el pecado del mundo…”, hasta formular un armonioso himno de alabanza que se cantó por primera vez en la misa de Navidad y luego en todos los días de fiesta. Insertado al inicio de la celebración eucarística, el Gloria quiere subrayar la continuidad que existe entre el nacimiento y la muerte de Cristo, entre la Navidad y la Pascua, aspectos inseparables del único y mismo misterio de salvación» ( Benedicto XVI, Audiencia general, 27-XII-2006).

Si nos unimos sinceramente al himno angélico no solo de palabra sino con la vida entera, alimentaremos el deseo de imitar a Cristo, de cumplir también nosotros la voluntad de Dios y de darle gloria.

Tras escuchar el jubiloso anuncio de los ángeles, los pastores vinieron presurosos y encontraron a María y a José y al niño reclinado en el pesebre. Al verlo, reconocieron las cosas que les habían sido anunciadas sobre este niño. Y todos los que lo oyeron se maravillaron de cuanto los pastores les habían dicho. (Lc 2, 15-18).

Este relato evangélico localizado en Belén y sus alrededores termina con la dicha de los pastores: Regresaron, glorificando y alabando a Dios por todo lo que habían oído y visto (Lc 2, 20). Pero antes, san Lucas revela un detalle íntimo: María guardaba todas estas cosas meditándolas en su corazón (Lc 2, 19).